杨振铭在杨式太极拳发展史上是一位极特殊的人物。

数年前,他对于香港以外的其它地方的太极拳界来说,还不是一位非常熟悉的人物。近几年来,随着各种太极拳交流活动的日益增多,特别是香港杨式太极拳总会等太极拳机构的大力宣传介绍,使得人们对他的了解在逐渐增多,但也还没有一个很透彻的认识。

尽管如此,杨振铭在中国太极拳,特别是杨式太极拳的发展史上,却占有极为重要的一席之地,对杨式太极拳的衍进也产生了特殊的作用,他在杨式太极拳发展史上有着不可或缺的地位。

他的影响不是浮华光影式的炫动,是一种静水深流式的悠远与深刻。

人们对他的认识很不够,他目前获得的社会认知和影响,还远远没有达到应有的程度。

研究杨振铭对于客观、准确了解杨式太极拳的发展史具有特殊意义。

一、杨振铭的太极人生

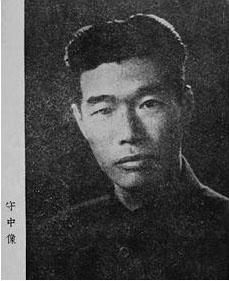

杨振铭(1910年——1985年)字守中,杨澄甫长子,为杨澄甫原配夫人所生,其生母早逝。后来杨澄甫在1919年在河北永年老家续娶了侯助清女士,又生下了杨振基、杨振铎、杨振国先生。

关于杨振铭的生母,还有着这么一则传说,她容貌秀丽清朗,有一天去庙会进香,正好遇上画师塑造金童玉女,看到她后,十分惊叹,就模仿她的容貌来进行塑造。后来不久后,杨振铭母亲就去世了,当地人们说她化作玉女而去。当然,这是一种演绎的说法。

他8岁习拳,在父亲指导下精研深修家传杨式太极功夫,14岁时即精通拳理、拳经,曾作为杨澄甫教学的助教,在全国各地广泛开展教学活动。架式酷似杨澄甫,推手犹见功夫。19岁开始赴安徽、江苏等地传授太极拳法。又随杨澄甫辗转于上海、广东、浙江等地教课,1949年移居香港。长期在香港授徒,将太极拳推广到港、澳、台及东南亚各国,在海外传有众多弟子。著有《双人图解太极拳用法及变化》

杨振铭的一生,看似简洁,没有太多的起伏跌宕,但却深厚蕴绩。他是百年来中国太极拳内外发展的一个典型缩影。

杨振铭一生基本上可以分为五个阶段:

第一阶段:庭训家学(1910年——1928年)

杨家自杨露禅起,就有习拳传拳的传统。既是一种谋生的手段,更是一种责任。杨家历代都把太极拳看做家门祖艺,并立下规矩,凡男丁自幼均要接受太极拳训练,训练非常严格,要求很高。?杨澄甫的几个儿子从小都接受了这种培训。杨振铭作为长子,更是首当其冲,得到杨澄甫长时间的亲传督导。

据杨守中向弟子回忆说,他幼年时“庭训甚严。因秉祖制规定,长子必须继承衣钵”,开始练拳后,“每晨依例须盘架子十二次,倘不如此数,便不许吃饭,甚至于天寒地冻之时,亦要在门外盘架,且不许加衣,以此法防其懈怠”在这种多年严格的训导磨练之下,杨守中练得“功架毕娴,深中绳墨”。另外,杨守中对于太极拳的领悟力也极强,使得他进而“悟解拳经,得窥太极拳之堂奥”。

自出生后到1927年,杨振铭从未离开过父亲身边,言传身教,耳濡目染,这是杨守中太极功夫的奠基阶段。

1928年,十九岁的杨振铭应聘去安徽授拳,这是他第一次独立出门教拳,依此作为开端,杨振铭拉开了他从此传拳天下的序幕。

他先是到了安徽的芜湖授拳,一年多后,又转到南京交通部审计处任教。

第二阶段:教学相长(1928年——1936年)

这一阶段,杨振铭开始了他的职业教拳生涯,由于这一阶段的大部分时间是跟随父亲教学,他边教边学,既是老师,也是学生,既学父亲的功夫,也学习父亲的教法,特别是传统太极拳的教法,这为他后来的太极拳教学,无论从内容、程序等方面都打下了坚实的基础,也留下了深深的“杨家风范”的烙印。

杨守中在《双人图解太极拳用法及变化》一书的自序中对自己这两个阶段的太极生涯作了简洁又是最权威的总结:“余八岁习拳,年十四解悟拳经,通晓刀、剑、枪各法,并为先父之助教。年十九只身赴皖,应芜湖电灯厂厂长之聘,授拳年余;转任教于南京交通部及审计处,此后随先父仆仆于沪、浙、闵粤间,或为团体之教授或为私人之导师”。

特别值得一提的是在广州的教拳,应陈济棠、李宗仁的函邀,1932年,杨澄甫应邀南下广州教拳,全家一同前往,杨振铭等协助教拳。此时,杨振铭已经结婚。他们住在东山的一栋房子里,住处为一二层小阁楼,一家人住在上面,楼下客厅较为宽敞,还有一个后院,为练拳、教拳处。杨振铭一方面在家中协助父亲教拳,有时候还经常随父亲外出传授功夫。这里是杨振铭在大陆教学时间较长的地方,也是后来杨振铭发展,乃至去港的契机。

第三阶段 独立守神(1935年——1949年)

1935年,杨澄甫因病到上海治疗,1936年去世。从杨澄甫离开广州,杨振铭就开始了他独立于父亲之外的教学生涯。父亲去世后,侯助清女士带着杨振基、杨振铎、杨振国三兄弟和杨振铭的女儿回到河北永年,杨振铭则继续留在广州教拳。

由于杨振铭年长多岁,几个弟弟尚小,他还担负起帮助父亲教导几个弟弟的职责,辅导他们练拳。父亲不在的时候,特别是杨澄甫去世后,他更是尽心。 在分离很长时间后,1948年,杨振基在杨振铭安排下来到广州,兄弟会面。杨振基到广州后,杨振铭一方面督促、指导弟弟练拳,一方面也安排杨振基参与一些太极拳教学活动。杨振基先生曾经回忆说:“父亲在世时,我年纪还小,太极拳的很多东西是从我哥哥那里学来的”。

杨守中在广州教拳时已有一子一女。当日本侵占广州时,女儿随祖母返回永年老家,杨守中的夫人和儿子到乡下避难,在途中翻车身亡。后来杨守中与梁帼义女士结婚,生有三个女儿。

第四阶段 平淡是真(1949年——1953年)

这是一段在元朗的蛰居日子。

1949年,杨振铭举家移居香港。刚开始,落脚在元朗。

元朗当时在香港相当于“乡下”,比较安静,经济还不太发达。杨振铭选择在元朗落脚,一方面是因为这里有亲戚接应,一方面是因为元朗生活成本相对较低,相对安稳。杨振铭也就在元朗开始了他香港的教拳生涯。他通过教学生收取费用来解决生计问题,此时,只能实现养家,还算不上“立业”。但这段元朗时光,对杨守中却具有特殊意义。至今有人提起,还称为“元朗杨守中”,2004年,香港杨式太极拳国际交流大会就是在元朗召开,以纪念杨守中在元朗开创的香港太极拳事业。

可以说,杨振铭跟随杨澄甫在全国各地教拳,那是一段绚烂的日子,有父辈的荫护,辛苦却开心。父亲去世后,独立在广东教拳,除了自己生活,还要补贴家用,更多的是为了生活。那是一段颠簸辛劳的日子。相比较而言,元朗的岁月是平淡的。

元朗成为杨振铭香港之行的第一站,在这里居住了三年左右。他逐渐适应香港的生活环境,在经历了战乱与种种纷扰后,心境也逐渐平静,从生存逐渐过渡到生活,自己在不断融入香港的同时,也让香港逐渐接触、接受杨家太极拳,又不断由弟子们将杨家太极从香港传播到世界。

第五阶段 拳铭香江(1953年—1985年)

一九五三年,杨守中在弟子门的帮助下,正式在香港安顿下来,住在香港骆克道三一五号四楼。这里成为他在香港传拳的主要场所。一直到他去世,再也没有离开过这里。在这里他設館授徒,从学者有各界人士。

在这一时期,杨振铭的生活基本稳定下来,他更多地考量如何更好地传承杨家太极拳事业,并身体力行,在培养弟子学生上更加严格与规范,这是他奠定杨振铭传杨式太极拳脉系的主要时期。经过三十多年的辛勤教学,蔚成大观,门人后辈遍及世界。

在此期间,1962年,杨守中根据父亲杨澄甫的《太极拳使用法》中的用法部分,编写出版了《双人图解太极拳用法及变化》一书,这是杨振铭流传于世的仅有的一部著作。书中沿用《太极拳使用法》中杨澄甫与内侄张庆麟的示范对敌图37幅,详尽讲解了杨式太极拳37个不同拳式的用法及变化,另有杨守中与张世贤合拍的8幅图片,用在了该书的“四正四隅用法”部分中。杨守中、张世贤还分别写了序。书中附有杨振铭精心修订的《太极拳体用表解》,分原理和应用两系统。是学习太极拳理法的重要参考文献。这本书在1976年在波士顿出版了英文版 《Practical Use of Tai Chi Chuan》,书中图片使用他与爱人的推手的示范图。

据说杨振铭的去世缘于意外事故,一九八五年农历正月十六日,杨振铭独自一人进厨房打开水,由于地板滑,不慎仰面摔了一跤,后脑碰上硬物,家人发现后已抢救不及,于一九八五年三月七日去世。

杨振铭真正意义上的太极拳教学活动是在香港开展的,这是有两个指标来明确的,一是在香港,杨振铭完全独立开展太极拳传授活动,形成了自己的教学风格、方法和体系;二是杨振铭的主要传人是在香港的教学活动中形成的(主要是成规模的,不排除在大陆教学中也培养了优秀的太极拳人才)。

在香港的三十六年里,杨振铭精心培养了众多的杨式太极传人。其中包括他的家人,其夫人梁帼义、 女杨帝儿(AMY YEUNG ),杨玛利( MARY YEUNG ),杨伊利(AGNES YEUNG ),他的一些著名的传人如黎学荀、张世贤、叶大德、宋耀文、邓煜坤、伍宝钊、徐滔、马伟焕、罗琼、马容根、朱振舜、朱景雄、陆锦松、徐标志、邓昌成等。

概括杨振铭先生一生,我认为,他是这样的一个人:

杨振铭是一位太极拳嫡传人。

嫡传在中国文化的传承中是有严格的界定意义的,现在很多地方没用的所有泛滥,武术界现在很多人也打着嫡传的幌子。在武术中“嫡传”应该是有条件的,第一要“有来历”―――有清晰的传承;第二“有态度”――对传统的忠于;第三“有作为”―――传统功夫精深。不符合这三点不能称为嫡传人。杨振铭是一位真正的太极拳嫡传人。

杨振铭是一位职业拳师。

以太极拳传播为他的终身职业,把他的全部精力、热情和智慧都奉献给了太极拳事业。特别是在当时的历史条件下,以香港为基地,以他自己的特殊身份,把杨式太极拳向海外进行大力推广。

杨振铭是一位继承者

一个合格的继承者是有责任,有使命,有神圣感的。否则当不起继承者的称号。现在有一些拳师,对太极拳的传播没有这种神圣感,只有功利感,这是他们和杨振铭等真正以继承传统太极拳为己任的人的区别,他们只会是太极拳发展中的过客,不能铭篆在太极里程碑上。杨振铭身经离乱沧桑,起落悲欢,矢志不渝,承父志,传薪火,为自己书写了一篇精彩的太极铭文。

|